Der Gewürzgarten Salomons

Source: Deutsche Popszene, 1972

Author:

Der Gewürzgarten Salomons

Popol Vuh spielt "In den Garten Pharaos" den Frieden und die Freude der Musik

In den Ohren wohnen die Göttinnen der Raumrichtungen, der Walterinnen des Elementes Raum, das in der Muschel des Ohres sich als Schall einfängt. - Avurveda III, 8

Popol Vuh spielt seit zwei Jahren eine Musik, die den Frieden bringen will. Florian Fricke von der Münchner Gruppe Popol Vuh sucht für seine Musik und Musik überhaupt: "Laßt uns Musik machen, die uns wohltuend bedenkt, die uns von dem AUSSEN nach INNEN führt.. Dort laßt uns gemeinsam sein. Frieden und Freude."

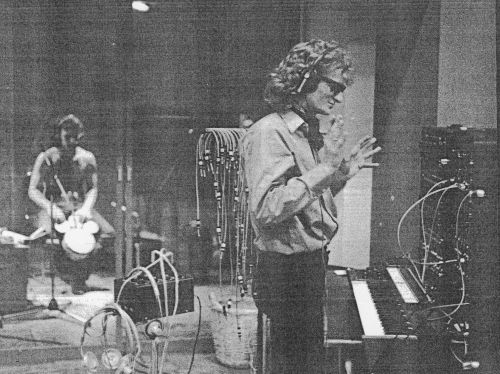

Popol Vuh ist die einzige deutsche Popgruppe, die mit dem großen MOOG SYNTHESIZER arbeitet. Auf dieser Wundermaschine mit Millionen von Klangmöglichkeiten findet Popol Vuh " hier ein Horn von Ramses, da eine äthiopische Harfe, da, der Gewürzgarten Salomons, Wind."

Popol Vuh besteht aus Holger Trülzsch (Percussion, drums), Florian Fricke (MOOG-Synthesizer, Organ, E-Piano) und Frank Fiedler (MOOG-Synthesizer-Mixdown). Ihre erste LP "Affenstunde" erschien 1971. Im gleichen Jahr wurde die Gruppe in den Fernsehensendungen "Beatclub" und "Popmusik in Deutschland" vorgestellt und im Musikpoll der Fachzeitschrift "Sounds" auf vier vordere Plätze gewählt.: "Die Musik selbst schon ist sehr schön und hörenswert."

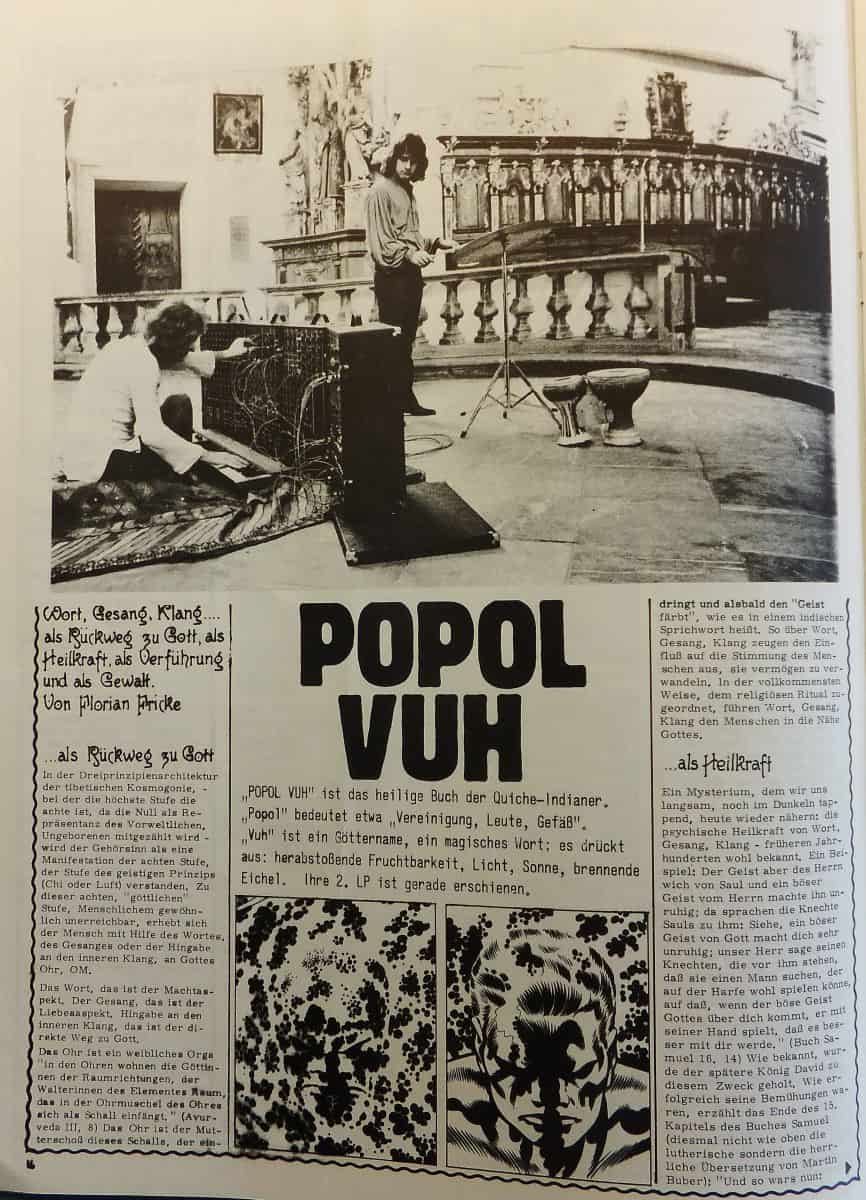

Popol Vuh benutzte bei der Produktion der zweiten Langspielplatte "In den Gärten Pharaos" (PILZ/BASF) als besonderes Instrument die Orgel der bayrischen Stiftskirche Baumburg, auf der Florian Fricke das Stück ‘VUH" spielte. Die neue Platte - vorgestellt bei der aufwendigen "Reise der neuen Moog-Musik Popol Vuh durch Deutschland" - ist ein weitere Schritt der Gruppe hin zu Klarheit, Frieden und Freude - in die Nähe Gottes.

_____________________________________________________

In dieser Ausgabe: interview mit Popol Vuh über Popol Vuh - Bedeutung und Funktion des großen Moog Synthesizer - Florian Fricke über "Wort, Gesang, Klang als Rückweg zu Gott, als Heilkraft, als Verführung und als Gewalt -

_____________________________________________________

Was ist das eigentlich - ein Moog-Synthesizer

Der Moog-Synthesizer ist ein spannungskontrolliertes System zür Tonerzeugung in Modulbauweise. Audiospannung des Systems ist ein Volt, Steuerspannung : 0,5 bis 15 volt. Folgende Bausteine kommen zur Verwendung: Rauschgeneratoren, Mehrbereichsfilter, spannungskontrollierte Hoch- und Tiefpaßfilter auf Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, und Sägezahnwellen mit einem Frequenzbereich von 0 bis 20 kHz, Mutteroszillatoren als Spannungssteuerrung der Tonoszillatoren, lineare uns expotentiale Verstärker, Hüllkurvengeneratoren mit einstellbarer Ein- und Ausschwingzeit von 10m/sec bis 10 sec., Mixer, Phasenumkehrer, nicht spannungskontrollierte Hoch- und Tiefpaßfilter und eine Tastatur mit 61 Tasten und folgenden Funktionen: Lagenwechsel eb bloc, spannungsgesteuerte Modulationsmöglichkeiten der produzierten Klänge und Verzögerung von Spannungsänderungen, wodurch genau einstellbare Glissandi (Gleittöne) von einer Taste zur nächsten produziert werden können.

Diese Tasten zupfen oder schlagen keine Saiten - sie schalten: Steureströme der Mutteroszillatoren, diese wiederum die spannungsgesteuerten Tongeneratoren, geregelten Hüllkurvenoszillatoren und so weiter und so weiter. Anders als bei den klassischen Musikinstrumenten, die zur Erzeugung der Töne schwingende Körper, Saiten, gespannte Felle oder in Schwingungen versetzte Luftsäulen (Flöten oder Schalmeien) verwenden, gibt es bei "Instrumenten" wie dem Moog Synthesizer nur noch eine Vielzahl hochkomplizierter elektronischer Schaltungen, Steckverbindungen und Regler.

Diese "unnatürliche" Form der Lauterzeugung ist ein Produkt des technischen Zeitalters. Physiker begannen zur Beschreibung und Analyse mechanischer Vorgäng (wie dem Vorgang der Lauterzeugung, der Schwingungsvorgänge) physikalisch-elektrische Analogien zu entwickeln, die zu einer Zerlegung der komplizierten Schwingungsgebilde eines natürlichen Lautes in seine elementarstrukturen führte.

Zum Synthesizer, einem Gerät zur Synthese elementarer Schwingungsvorgänge zu beliebigen Komplexen führt zweierlei: Einmal die Kenntnis dieser Elementarstrukturen, die Möglichkeit sie mit Hilfe von Transistoren, Spulen, Widerständen, Kondensatoren und anderem auf elektrischem Weg darzustellen. - hier schwingt also keine Luftsäule sondern ein elektrischer Strom. Zum anderen: Diese elementarstrukturen dann wieder zu kombinieren zu bestimmten Lautarten - ähnlich der Registratur einer Orgel, die verschiedene Pfeifen zu einem Klangbild kombiniert.

Da unsere Ohren, um zu hören, auf das schwingende Medium Luft angewiesen sind, müssen die elektrischen Schwingungen des Synthesizers so verstärkt werden, daß sie einen festen Körper, zum Beispiel eine Membrame, in Schwingungen versetzen können, dieser wiederum die ihn umgebende Luft. So wird uns ein akustisches Bild des elektrischen Vorgangs vermittelt, ein Ton - ein synthetischer Ton.

Der MOOG ist ein Wahnsinnsinstrument ...

Popol Vuh berichtet über den Moog und ihre Musik: "Klänge, die uns selbst am meisten verzaubern."

Popol Vuh arbeitet als einzige deutsche Popgruppe mit einem großen Moog Synthesizer. Aus ihm gewinnt die Münchner Gruppe einen Klang, der auch international einmalig ist. Als 1970 die erste Platte von Popol Vuh erschien, wurde sie mit Lob überschüttet. Auf eine Seite der neuen, zweiten, Langspielplatte "In den Gärten Pharaos" hat Popol Vuh den Moog-Sound noch durchsichtiger und klarer eingesetzt. Auf der anderen Seite hört man eine große Kirchenorgel, aufgenommen in einer bayrischen Dorfkirche. Beiden Kompositionen ist trotz der unterschiedlichen Instrumente gemeinsam, jene Musik zu sein, von der die Gruppe sagt: Wir tragen sie gewöhnlich lange in uns herum und achten beim Spielen darauf, glücklich zu sein."

Popol Vuh hat sich bislang weitgehend vom Prog-Trubel ferngehalten und deshalb Interviews und Kontakte zur Presse gemieden. Um so interessanter sind deshalb die folgden äußerungen der Gruppe über ihre Musik und ihren Moog.

Hymnisch

Als sich Popol Vuh vor einem Jahr mit ihrer ersten LP "Affenstunde" dem deutschen Publikum vorstellte, wurde ihr das Prädikat "Maßstab der deutschen Popmusik" zugesprochen, schmeichelhaft für eine Musik, die nichts mit den Klischees der Popmusik zu tun hat, sondern sie im Gegenteil meidet, um den Weg zu einer eigenen, freien, hymnischen Musik so bedingungslos wie möglich zu machen.

Popol Vuh: "Wir haben in dieser Gegend, Deutschland, eine sehr alte schöpferische Tradition, deren Boden eine Art, vielleicht kann man sagen, mystische Bereitschaft zum Absoluten ist. Hinter uns viel Dichter, viele Philosophen, viel herrliche Musik, zuletzt wahnhafter Faschismus. Zur Zeit leben wir hier, verglichen mit anderen Ländern, ungemein frei, kritisch gegenüber Masseneuphorien, Massendekstruktionen.

Eine gute Zeit, um hier etwas Eigenes entstehen zu lassen. Wir arbeiten an einer Musik, die in sich so frei ist, daß der Hörer zu seinen eigenen Phantasien findet; wir suchen in uns und finden in alten Büchern, die von der materiell-immateriellen Einheit von Lauten und menschlichem Mikrokosmos handeln, die klanglichen und harmonikalen Grundstrukturen, die in sich die Kraft der Verwandlung tragen. So erfahren wir musik selbst als etwas Zeugendes; dies vermitteln wir weiter."

Heilig

Popol Vuh baut ihren Sound zu einem großen und bestimmden Teil auf dem MOOG-Synthesizer auf - durchpulst von türkischen und afrikanische Percussions. Die Gruppe verabscheut jede elektronische Musik im Bereich der Effekte.

Popol Vuh: "Ein Gag ist Scheiße, jeder Effekt ist Scheiße, ohne Leben. Der MOOG ist ein Wahnsinnsinstrument - man kann wirklich sehr viel damit machen; wir jedenfalls entscheiden uns stets für die Klänge, die uns selbst am meisten verzaubern - hier ein Horn von Ramses, da, eine äthiopische Harfe, da, der Gewürzgarten Salomons, Wind. Damit machen wir unsere Musik. Wir tragen sie gewöhnlich lange in uns herum und achten beim Spielen darauf, glücklich zu sein. Ein weinig mehr haben wir von der Moral alter Handwerker gelernt, die ihre Teppiche mit heiligen Lauten knüpfen."

Die zweite Langspielplatte von Popol Vuh "In den Gärten Pharaos" ist auf dem neuen "Pilz"-Label (im Vertrieb von BASF) erschienen. Die Gruppe hat vier Monate lang in der Nähe Münchens auf einem alten Pfarrhoff, der seit acht Jahren eine Kommune beherbergt, an dieser Musik gearbeitet.

Magisch

"Popol Vuh" ist das heilige Buch der Quiche-Indianer. "Popol" bedeutet etwas "Vereinigung", "Leute", "Gefäß". "Vuh" ist ein Göttername, ein magisches Wort; es drückt aus: herabstoßenden Fruchtbarkeit, Licht, Sonne, brennende Eichel.

"Popol Vuh" besteht aus:

Holger Trülzsch: percussion, drums

Florian Fricke: MOOG-Synthesizer, organ, e-piano

Frank Fiedler: MOOG-Synthesizer-Mixdown

Die fortschrittlichste, ausgereifteste und vielleicht wichtigste deutsche Plattenproduktion will jedoch bis jetzt nich keine Plattenfirma veröffentlichen. Zu wenig expressiv, zu weit voraus, zu aleatorisch erscheint den bei Deutschlands etablierten Plattenfirmen angestellten

Die fortschrittlichste, ausgereifteste und vielleicht wichtigste deutsche Plattenproduktion will jedoch bis jetzt nich keine Plattenfirma veröffentlichen. Zu wenig expressiv, zu weit voraus, zu aleatorisch erscheint den bei Deutschlands etablierten Plattenfirmen angestellten